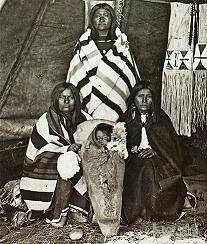

Das Innere eines Shoshone-Tipi, 1878. Die stehende Frau trägt eine gestreifte Decke aus Witney-Stoff. Das Baby steckt in einer typischen Shoshone-Kindertrage; im Hintergrund hängen schöne perlenbesetzte Satteltaschen.

Das Innere eines Shoshone-Tipi, 1878. Die stehende Frau trägt eine gestreifte Decke aus Witney-Stoff. Das Baby steckt in einer typischen Shoshone-Kindertrage; im Hintergrund hängen schöne perlenbesetzte Satteltaschen.

Das Jahr im Großen Becken

Zwischen Überfluss und Hunger

Viele dieser örtlichen Ansammlungen von Familien wurden unter Namen bekannt, die das Nahrungsangebot ihres jeweiligen Gebietes charakterisierten: Gruppen der Western Shoshone hießen dann "Fischesser", "Büffelbeerenesser" oder "Reisgrasesser". Da diese Gruppen sich auch selbst so nannten, unterstrichen derartige Namen gleichzeitig auch ihren Anspruch auf ein bestimmtes Gebiet und seine natürlichen Nahrungsquellen.

Je nach Saison konnten sich einzelne Familien der einen oder anderen Gruppe anschließen und so in den Genuss verschiedener Nahrungsmittel gelangen. Nachbargruppen luden einander ein, wenn eine bestimmte Pflanze besonders viel Ernte einbrachte. Die Piñonkiefern tragen beispielsweise nur alle drei bis vier Jahre gut. Wie üppig die Ernte an einem bestimmten Berghang sein würde, war nicht vorauszusehen. War sie sehr gut, konnten die Menschen einer Gruppe ohnehin nicht alle Nüsse ernten. Gegenseitige Einladungen verringerten auch das Risiko von Konflikten zwischen den Gruppen und waren gleichzeitig ein willkommener Anlass, neue Freundschafts- und Heiratsbeziehungen zu knüpfen.

Zu Beginn des Jahres war in klirrender Kälte die Nahrungsknappheit am größten, wenn die Speisen in den Vorratslöchern verbraucht waren und es nur gelegentlich die unter dem Eis auf ihren Laichzügen die Flüsse hinaufziehenden Forellen oder abgemagerte Kaninchen zu fangen gab. In solchen Zeiten des Hungers konnte es beispielsweise bei den Western Shoshone vorkommen, dass Alte und Kinder - nicht selten auf die eigene Bitte hin - mit etwas Nahrung an einer geschützten Stelle zurückgelassen wurden, weil die Sorge für sie das Überleben der ganzen Gruppe gefährdet hätte.

Die harte Zeit der Knappheit begann sich zu neigen, wenn sich im Februar die aus dem Winterschlaf erwachten Erdhörnchen als erste Nahrungsquelle anboten. Bald kamen Zugvögel aus dem Süden hinzu, die sich in Scharen an den Gewässern niederließen: verschiedene Entenarten, Schneegänse, Kanadagänse und Sumpfhühner, die man mit Pfeil und Bogen oder Fangnetzen jagte. In der Halbwüste schoss nun überall das spärliche Grün aus dem Boden, und man aß die frischen Blätter und Wurzelknollen vieler Pflanzen.

Jetzt konnten die Menschen ihre geschützten, rindengedeckten Winterbehausungen verlassen, die mit ihren mehr als zehn Metern Durchmesser unter einem festen Gerüst aus Wacholderholz einem guten Dutzend Personen Platz boten.

Im heißen Sommer genügte das leichte, grasgedeckte kahni (Haus) als Wohnstätte. Auf Wanderschaft legte man im Schutz von Büschen einfache Windschirme an, indem man über die Zweige einfach ein paar Häute legte.

Große Vorteile brachte das Tipi, das sich in historischen Zeiten gemeinsam mit dem Pferd von den Ute und Eastern Shoshone aus immer weiter nach Westen verbreitete; um 1850 besaßen schließlich auch die Gruppen der Paiute bescheidene Pferdeherden. Die in ihrem Jahresrhythmus weit herumziehenden Völker des Großen Beckens nahmen das Tipi bereitwillig auf, da es überall hin mitgenommen werden konnte und sommers wie winters bewohnbar war. Pferde erleichterten nicht nur den Transport der langen Tipistangen und der schweren Zeltplanen aus Leder, sie vereinfachten auch die Bisonjagd, die für die Materialbeschaffung für die Zeltplanen der Tipis notwendig war. Eine normale Zeltplane aus Bisonhaut hielt nur zwei bis vier Jahre, bis dahin mußten genügend Felle erbeutet sein, um eine neue herzustellen.

Das Innere eines Shoshone-Tipi, 1878. Die stehende Frau trägt eine gestreifte Decke aus Witney-Stoff. Das Baby steckt in einer typischen Shoshone-Kindertrage; im Hintergrund hängen schöne perlenbesetzte Satteltaschen.

Das Innere eines Shoshone-Tipi, 1878. Die stehende Frau trägt eine gestreifte Decke aus Witney-Stoff. Das Baby steckt in einer typischen Shoshone-Kindertrage; im Hintergrund hängen schöne perlenbesetzte Satteltaschen.

|

Obwohl die harte Umwelt ihre Bewohner in ihrer Nahrungssuche alles andere als wählerisch machte, wurde doch beispielsweise bei den Southern Paiute niemals Fleisch von Wolf oder Kojote gegessen, ebensowenig von Krähen und Elstern. Alle diese Tiere fressen Aas. Die Bewohner des Beckens aber mieden alles, was mit dem Tod in Berührung gekommen ist. Im Gegensatz zu anderen Gegenden Nordamerikas standen auch Hunde und Pferde nicht auf dem Speisezettel.

Kleine Reptilien und auch Insekten wurden dagegen - mit regional unterschiedlichen Vorlieben - durchaus genossen. Die im Spätsommer in Schwärmen auftretenden Heuschrecken (man hat davon bis über 12.000 Stück pro Quadratmeter gezählt) trieb man in einem großen Kreis auf ein Feuer zu, wo sich die Tiere versengten. Oft landeten diese sehr nahrhaften Tiere auch im Great Salt Lake von Utah und wurden in riesigen Mengen bereits gesalzen ans Ufer gespült. Sie wurden dann geröstet oder als Brei mit Grassamen verspeist. Auf diese Weise konnten von einer Person 1,5 Millionen Kalorien pro Stunde eingesammelt werden. Auch Raupen, Fliegen, Käfer, Ameisen und verschiedene Schlangenarten machten die Nahrung vielseitiger. Für einige Gruppen wie die Mono ("Esser von Salzfliegenlarven") war die Insektennahrung so bedeutsam, daß sie danach benannt wurden.

Ab Mai boten die größeren Gewässer reichlich Fisch, und die ersten Beeren und Grassamen waren reif für die Ernte. Den Sommer über sammelten die Frauen die Samen vom Reisgras und je nach Region einem Dutzend weiterer Grasarten, verschiedene Beerenarten und den begehrten Schilfpollen, der zu kleinen Kuchen gepresst wurde. Immer mit einem Grabstock und großen Tragekörben ausgerüstet, leißen sie keine Gelegenheit verstreichen, um nahrhafte Wurzelknollen aus der Erde zu holen. Frauen erwirtschafteten auf diese Weise den größten Teil der Nahrung. Die Jagd war eine viel unsicherere Nahrungsquelle und trug im westlichen Becken nur sporadisch zur Ernährung bei, während bei den Ute bis zur Hälfte der Nahrung auf diese Weise erworben wurde.

Die größeren Gewässer und Sumpfniederungen waren trotz ihres Salzgehaltes gute Fischgründe und spotteten der Beschreibung von der kargen Halbwüste. Entlang der Flüsse baute man am Ufer Plattformen, von denen aus mit Schöpfnetzen oder Fischspeeren gefischt wurde. Man zog auch im Flussbett watend Netze aus Pflanzenfasern durch das Wasser, in denen sich dann Forellen, Weißfische, Neunaugen und andere Flossenträger verfingen. An manchen Stellen legte man Dämme an, die den Durchschlupf für die Fische verengten, wo man sie dann abspeeren konnte. Frauen und Kinder ergriffen kleinere Fische im seichten Wasser unterhalb der Wehre mit der bloßen Hand. Besonders begünstigt waren die Bevölkerungsgruppen um die einzigen großen "Süßwasserseen" der Halbwüste, Pyramid Lake und Walker Lake, in denen reichlich Forellen, Karpfenfische und Welse vorkamen. Diese beiden Seen sind recht tief und wiesen trotz ihres fehlenden Abflusses im 19. Jahrhundert einen eher geringen durchschnittlichen Salzgehalt auf. Im Pyramid Lake kommt beispielsweise eine durchschnittlich mehr als zehn Kilogramm schwere Saugfischart vor, die heute als regionale Spezialität gilt und auch im Amerikanischen den aus dem Paiute abgeleiteten Namen "Cui-ui" trägt.

Die begehrteste Speise und ein wichtiger Wintervorrat für fast alle Völker des Großen Beckens aber waren die Samen oder "Nüsse" aus den Zapfen der Einblättrigen Piñonkiefer (Nusskiefer) an den höher gelegenen Berghängen. Diese pistaziengroßen Nüsse sind nicht nur schmackhaft und reich an Nährstoffen, sondern auch leicht in großen Mengen zu ernten und lassen sich ausgezeichnet bevorraten.

Wenige Wochen vor dem Beginn der Ernte fanden sich die verstreuten Familien in größeren Lagern ein. Ende August zog eine Abteilung von Kundschaftern der Northern Paiute in die Berge, um die reichsten Piñonhaine zu finden, denn der Ertrag der Bäume war von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. In einigen Gebieten nutzte man bei schlechter Ernte auch eine andere Nusskiefernart, pinus edulis, deren Samen nicht so gut schmecken und sehr ölig sind.

Von dort brachten sie noch unreife Nüsse, die sie in miniaturisierter Vorwegnahme des späteren Zubereitungsprozesses gleich geröstet hatten, um eine kleine Piñonkiefer mit, die im Mittelpunkt eines sich nun anschließenden Rundtanzes standen, der die ganze Nacht andauerte.

Von dort brachten sie noch unreife Nüsse, die sie in miniaturisierter Vorwegnahme des späteren Zubereitungsprozesses gleich geröstet hatten, um eine kleine Piñonkiefer mit, die im Mittelpunkt eines sich nun anschließenden Rundtanzes standen, der die ganze Nacht andauerte.

In einem engen Kreis bewegten sich die Menschen mit kleinen Tanzschritten um den Baum, während ein sogenannter "Hüter der Lieder", der alle für den Anlass wichtigen Gesänge kannte und als Vorsänger fungierte, die Gebete sang und die anderen einstimmten. Mit dem als heilig angesehenen Beifuß sprenkelte eine weise Frau Wasser auf den Boden, auf daß der Regen nicht ausbliebe und die Ernte nicht vertrockne. In einer zweiten Runde verstreute sie Nüsse, um symbolisch der Erde zurückzugeben, was die Menschen ihr nahmen. Am folgenden Morgen schlossen sich häufig die überaus beliebten Glücksspiele an. Die eigentliche Ernte begann erst Wochen später, wenn die Nüsse reif waren. Dann arbeiteten sich die Erntegruppen die Berghänge hinauf, weil die Zapfen in den tieferen Lagen früher reif waren als in den höheren, kühleren Regionen.

Der Spätherbst, wenn man dank der Vorräte an Piñonnüssen in größeren Gruppen beisammen leben konnte, war eine Periode der Feste, aber auch die beste Zeit für die gemeinsame Kaninchenjagd, die das Zusammenwirken vieler Treiber erforderte. Eine große Gruppe von Männern fand sich zu diesem Zweck unter der Führung eines auf Kaninchenjagd spezalisierten Mannes zusammen, der in seinen Träumen oder Visionen besondere Befähigungen zur Kaninchenjagd erhalten hatte. Der Leiter der Jagd führte den Titel "Kaninchenhäuptling" und mobilisierte wenn möglich alle zur Verfügung stehenden Männer, gab ihnen vorbereitete Anweisungen und formierte sie.

An guten Orten konnte man Tausende Hasen und Kaninchen beim Äsen in den Talsenken überraschen. Die von den Männern eingekreisten Nager drängten sich in der Mitte zusammen, und wenn einer aus dem Kreis herauszuschlüpfen versuchte, wurde er mit einem gekrümmten Wurfholz erlegt und gehörte jeweils demjenigen, der ihn erbeutete.

Eine andere Technik bestand in der Verwendung mannshoher Fangnetze von bis zu 100 Metern Länge. Die Kaninchen und Hasen wurden von den im Halbkreis formierten Treibern in Richtung der gespannten Netze gejagt. Verfingen sie sich darin, konnte man sie leicht mit Keulen erschlagen. Die Herstellung eines solchen Netzes aus wilden Hanffasern erforderte viel Geschick - verstarb der Besitzer eines solchen Netzes, wurde es zuweilen unter seinen Erben aufgeteilt - auch mit 50 oder 30 Metern Länge versah es noch gute Dienste.

Im Falle der Netzjagd teilte man die Kaninchen unter alle Beteiligten auf. Sie wurden sofort gehäutet, und während die Männer weitere Kaninchen fingen, rösteten die Frauen im Lager die Beute für ein anschließendes Fest und dörrten das überzählige Fleisch als Wintervorrat. Man fügte es in zerstoßener Form dem Grassamen- oder Piñonbrei bei, der den Hauptteil der Nahrung ausmachte.

Bei Wintereinbruch fanden sich die Menschen in kleinen, geschützt gelegenen Familienlagern ein. Die Männer gingen in dieser Zeit häufig, aber nicht sehr erfolgreich auf die Jagd. Blieben sie zu Hause, stellten sie Netze und Jagdgerät her. Für die Frauen war dies die Zeit der Korbflechterei. Fast der gesamte Hausrat der Paiute, Shoshone und Washoe bestand aus Korbwerk: konische Tragkörbe, Kopfbedeckungen, wasserdichte Flaschen und Schalen, Schlegel für die Grassamenernte, flache Worfelkörbe - mit denen man ausgedroschene Samen reinigt, in dem man sie aufwirft und der Wind die leichtere Spreu fortträgt - und auch das Grundgerüst der Kindertragen, manchmal durch einen Rahmen aus Kirschholz verstärkt, der mit Leder überzogen war.

Während die Frauenhände Weidenruten und Binsen zu Körben flochten, webten die Zungen der Erzähler Worte zu Geschichten aus naher und ferner Vergangenheit, denn jetz war Zeit und Gelegenheit dazu.

© 2001